江西日報“中部向‘新’促崛起”系列報道③:興產業 挺脊梁

編輯: 李盛元來源: 江西日報2024-05-25 09:16:32

編輯: 李盛元來源: 江西日報2024-05-25 09:16:32

2024年3月,習近平總書記在長沙主持召開新時代推動中部地區崛起座談會時強調——

要以科技創新引領產業創新,積極培育和發展新質生產力。立足實體經濟這個根基,做大做強先進制造業,積極推進新型工業化,改造提升傳統產業,培育壯大新興產業,超前布局建設未來產業,加快構建以先進制造業為支撐的現代化產業體系。

制造業是立國之本,強國之基。中部地區工業基礎深厚、創新活力十足,是我國重要的現代裝備制造及高技術產業基地,中部六省的制造業規模約占全國五分之一。

習近平總書記始終牽掛中部地區制造業發展。黨的十八大以來,總書記兩次就中部地區崛起這一區域協調發展戰略主持召開座談會。從“推動制造業高質量發展”到“以科技創新引領產業創新”,以先進制造業為骨干的產業高質量發展被擺在首位、寄予厚望。

中部地區如何主動融入新一輪科技變革和產業革命,做大做強先進制造業?如何統籌好傳統產業、新興產業和未來產業,因地制宜發展新質生產力,挺起發展的硬脊梁?5月中旬,記者走進中部六省的產業發展一線,探尋強勁動能背后的破局路徑。

如何向“高處”攀登?

聚鏈成群,新舊動能接續轉換

5月9日,一輛滿電滿油的奇瑞混合動力汽車——星紀元ET從安徽蕪湖出發,一路向南,抵達廣州。2100多公里的續航里程,見證了奇瑞與眾不同的轉型之路。

“油轉電,發動機性能是關鍵。奇瑞以發動機技術見長,這是我們油電協同的底氣。”奇瑞控股集團新聞發言人金弋波告訴記者,近3年奇瑞汽車銷量跨越性增長,混動增程式汽車作出了很大貢獻。

▲5月11日,奇瑞蕪湖生產基地一期總裝車間,機器人對整車外觀進行視覺防錯檢測。攝影 |湖南日報全媒體記者田超

全國每出口4輛汽車、每生產10輛汽車,就有1輛“安徽造”。2023年,安徽汽車產量躍升至全國第2位,產業規模邁上萬億元新臺階。

汽車產業賽道上,安徽何以“一路疾馳”?

“即使是企業創業早期最艱難的時候,也堅持保障研發投入。”金弋波介紹,一次是押上全部身家約10億元,自主研發發動機,讓發動機技術不再受制于國外;一次是投入18億元建成當時亞洲最大的碰撞實驗室,確保車輛安全性能水平可以滿足80多個國家的法規和標準。

安徽省明確將汽車產業作為“首位產業”,出臺全國首部省級層面新能源汽車產業專項立法,推進產業聚鏈成群、集群成勢,以奇瑞、蔚來、江淮等7家整車企業為龍頭,吸引汽車零部件、后市場企業超過4000家。

企業的堅持、政府的決心,是中部地區以制造業當家的鮮明注腳。如何錘煉好“看家本領”?采訪中,中部六省紛紛亮出發展“招數”:省主要領導上陣當“鏈長”,“頂格”推進產業發展;瞄準產業鏈價值鏈高端,“智改數轉”步入“快車道”,制造業企業提質增效,新動能加速成長……

▲長沙經開區三一重工產業園,被業界稱為“最聰明的廠房”的18號廠房。攝影 |湖南日報全媒體記者童迪

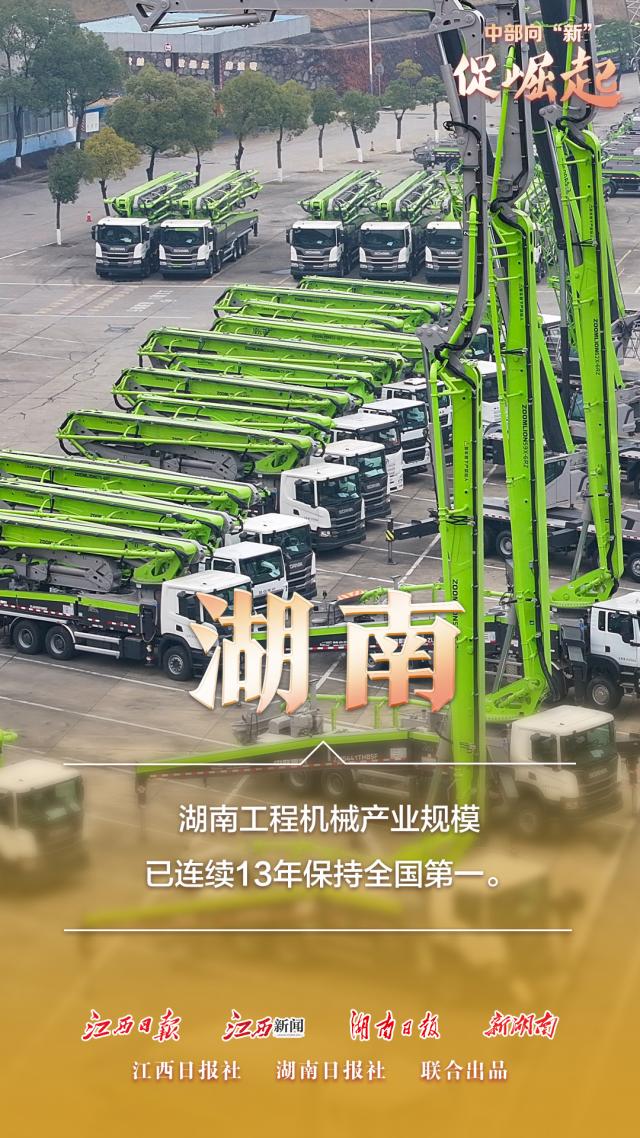

“沒有夕陽的產業,只有落后的技術和生產方式。”三一重工泵路事業部工藝所所長劉祥舉說。在工程機械行業,湖南長沙的三一18號工廠是矗立的產業“地標”。數智化賦能的傳統廠房,變身為全球“燈塔工廠”,從一塊鋼板到一臺泵車的全部生產流程,幾乎全部實現數字化。在1540個傳感器、200臺全聯網機器人的加持下,工廠裝上“5G+工業互聯網”的“智慧大腦”,可以生產260多種不同的工程機械裝備,相比傳統制造方式,單位制造成本降低近30%。

在江銅集團銅板帶精加工車間,一根手腕粗的銅桿,通過數十道工序,加工成厚度僅0.04毫米的銅板帶,成為企業傲立市場的“獨門絕技”。“轉型升級不是簡單的技改,應當包括提升產品質量穩定性、提高生產效率等各方面。”江銅集團加工事業部總經理助理洪志遠博士說。向“科技”持續借力,去年,江銅研究院研發的新能源汽車用無氧銅桿新材料實現產業化,抓住了我國新能源汽車發展的“風口”,不僅填補了國內空白,而且材料性能更優。

面對轉型升級的共同挑戰,運用新理念、新技術,中部制造業加速邁向高端化、智能化、綠色化,推動新舊動能接續轉換。目前,中部地區國家級戰略性新興產業集群和國家先進制造業集群占全國比重分別達27.3%和17.8%,一個個充滿活力的產業集群托舉起中部制造業高地。

如何向“尖端”挺進?

服務國家所需,勇闖“無人區”

精密零部件加工繞不開五軸機床,而數控系統決定著機床加工的精度。5月14日,湖北武漢,華中數控股份有限公司的測試車間里,搭載華中8型數控系統的五軸機床正在作業。數控系統高精度、高動態響應,不一會兒,一個鋁塊被加工成直徑僅0.06毫米的小圓柱。

▲5月14日,武漢華中數控股份有限公司生產車間,技術人員在檢查線路板的質量。攝影 |湖南日報全媒體記者田超

就在1個多月前,華中數控完成了這款數控系統的第12輪百日攻關,系統性能和可靠性進一步提升。自2009年開始第一輪百日攻關起,研發團隊對標國外最高水平,經過十余年產品迭代,成功實現高精度五軸機床自主可控。

數控系統是典型的討不來、要不來、買不來的關鍵技術,過去很長一段時間被國外壟斷。“國產數控機床剛在市場冒頭,國外馬上降價打壓,讓我們的巨額研發投入打了‘水漂’。”華中數控董事長陳吉紅回憶。

“不服這口氣,一定要沖破封鎖線!”至今活躍在科研一線的陳吉紅,30年來專注技術突破。近5年,以華中數控為代表的國產中高檔數控系統的國內市場占有率由不足1%提升到30%以上。經過市場檢驗,其數控系統在性能、可靠性等方面可媲美國外同類型產品。

在太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司,“芯片鋼”是企業手撕鋼產品家族的新成員,剪得如同一片窗花。把這樣的鋼板做成引線框架,再搭載不同的集成電路,可成為手機、電腦、汽車的“大腦”。今年3月,太鋼“芯片鋼”完成了小批量產,讓“中國芯”底氣更足。

全球最大、國內首艘萬噸級遠洋通信海纜鋪設船在江西下水;誕生于湖南的“海牛”系列深海海底鉆機在遼闊海域打下一個個“中國孔”;“河南造”盾構機產銷量連續六年全國第一;安徽成功研制出國際先進水平的鍶原子光晶格鐘,72億年的誤差不超過1秒……打造“國之重器”,中部地區立足高水平科技自立自強,在關鍵核心技術領域持續發力,勇闖“無人區”,攀登“高寒帶”。

中部地區擁有700多所高校,8.25萬家高新技術企業,占全國總數的21%,創新資源豐富。如何疊加科教優勢和產業優勢?

湖北科創供應鏈平臺應運而生,讓企業找創新服務就像網購平臺下單一樣簡單。“我們抱著試試看的心理,在平臺發布訂單,希望用100萬元開發工業級紅外光學氣體傳感器。沒想到第二天光谷實驗室劉歡教授團隊就接了單,目前已經開發出樣品。”談起這段經歷,武漢敢為科技有限公司總經理張俊龍連稱“沒想到”。據介紹,湖北科創供應鏈平臺成立不足一年,已經推進140余家企業與高校院所達成技術合作。

“科技創新不能和市場脫節,必須以‘用’為導向。希望看到更多中部地區的企業與高校、研發機構組建創新聯合體。”武漢大學經濟與管理學院教授、中國中部發展研究院副院長王磊說。

企業出題、聯合答題、市場判題,這樣的創新模式正在中部地區“流行”開來。安徽省正在實施“2個80%”:每年新認定的產業創新平臺中,企業牽頭的要達到80%;每年產業科技攻關項目中,由企業“出題”的也要達到80%。湖南省2023年有創新研發活動的規模工業企業占比達51.59%,居全國第一,今年的目標是推進規模工業企業創新研發全覆蓋。

如何向“新質”發力?

各揚所長,打造新增長極

給一條4K廣告片做渲染,通常要花上幾天時間。如今,在長沙馬欄山視頻文創產業園,運用視頻超算,只需要一頓飯的工夫就能搞定,效率提升百倍以上。這得益于園區企業與國防科大計算機學院共同建設的全球第一臺“視頻超算”,將13P的超強算力轉化為生產力,讓音視頻產業實現流水線式工業生產,極大提升了音視頻內容產出能力。

湖南是“銀河”“天河”超級計算機的發源地,在“算力時代”逐浪而行。目前全省總算力超5500PF,走在全國前列。在強大的算力支撐下,湖南正在做強全國首個自主可控計算產業集群,推動信創從“首創”邁向“首位”;每年實施10個重大科技攻關、10個應用示范項目,推動北斗從“天邊”走向“身邊”;依托馬欄山視頻文創產業園,打造全國領先的音視頻產業集群。

隨著半導體、通信設備、電子元件等新興產業從東部沿海地區向中西部地區轉移,中部六省立足稟賦優勢,重塑產業生態,搶位新一輪高科技產業制高點。

在安徽馬鞍山變電站,電力巡檢人員手持聲紋識別裝置走走停停,裝置不時發出提示音,百米開外就能快速鎖定電力設備的故障位置,并自動分析故障原因。“相比傳統檢測設備,聲紋技術在檢測時不用接觸設備,檢測結果更準確,在消費品、裝備制造等領域有很大應用前景。”國家智能語音創新中心總工程師戚華威告訴記者。

在安徽合肥的“中國聲谷”,聲音被賦予無限想象力。語音助手讓家電變得更智能、聲音合成技術讓故去歌手“復活”、聲音“嚴選”讓流水線上的瑕疵品無處遁形……經過十余年發展,中國聲谷聚集成智能語音和人工智能產業集群,匯聚科大訊飛、華米科技、金山軟件等2200多家高新技術企業。2023年,“中國聲谷”營業收入超2000億元。

▲新余市贛鋒鋰電動力及儲能電池生產線上,智能機器人手臂正在轉運電芯。攝影 |通訊員趙春亮

在沒有一克鋰礦石資源的江西新余,一座全球鋰電高地正在崛起。記者走進新余高新區鋰電產業園區看到,現代化鋰電工廠高效運行,新的鋰電項目建設如火如荼。作為全球最大的鋰鹽加工基地,新余市鋰鹽產量全國占比超28%,形成鋰鹽、正負極材料、電解液、隔膜、鋰電池電芯與PACK、電池應用及廢舊電池綜合回收利用等完備產業鏈。今年一季度,新余市氫氧化鋰出口1.7萬噸,同比增長13.7%,出口量居全國第一。

一路行進,記者的“知識庫”不斷被刷新。“九章”量子計算機、有“人造太陽”之稱的中國全超導托卡馬克核聚變實驗裝置,安徽在量子科技、聚變能源等領域走在世界前列;閃存芯片、腦機接口、心肌旋切,湖北加快生命科學、AI大模型、前沿材料等領域的產業布局,謀劃實施人形機器人突破、6G創新發展等行動。

新興產業躍“級”,未來產業聚“勢”。乘勢而上,各揚所長,“中部制造”已經站上新的風口。

記者手記

中部的“脊梁”還要更硬一點

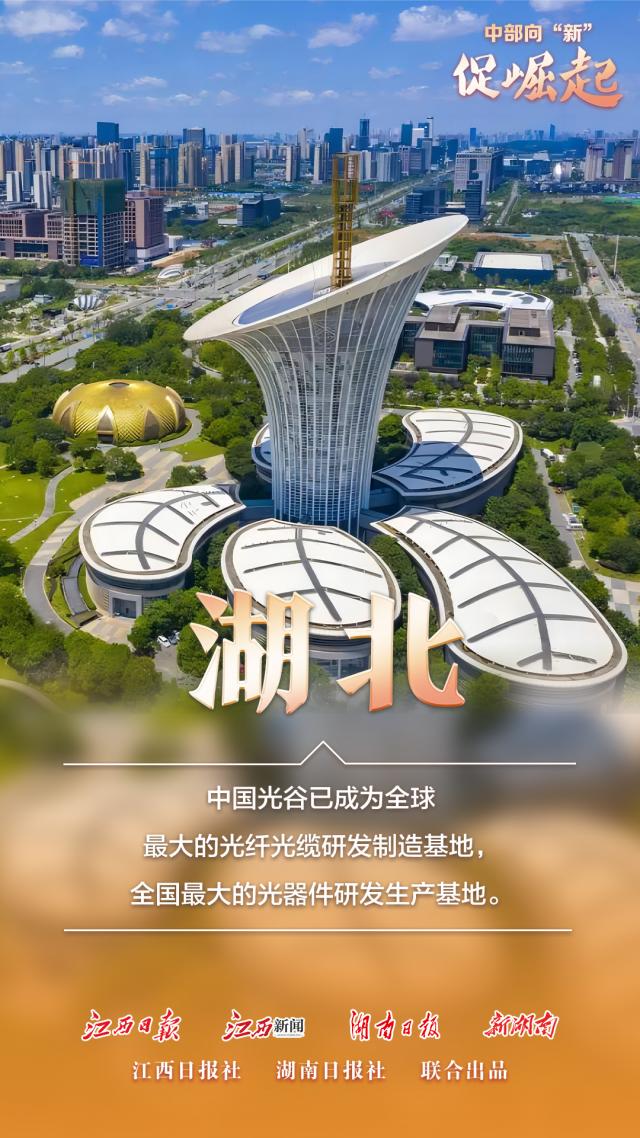

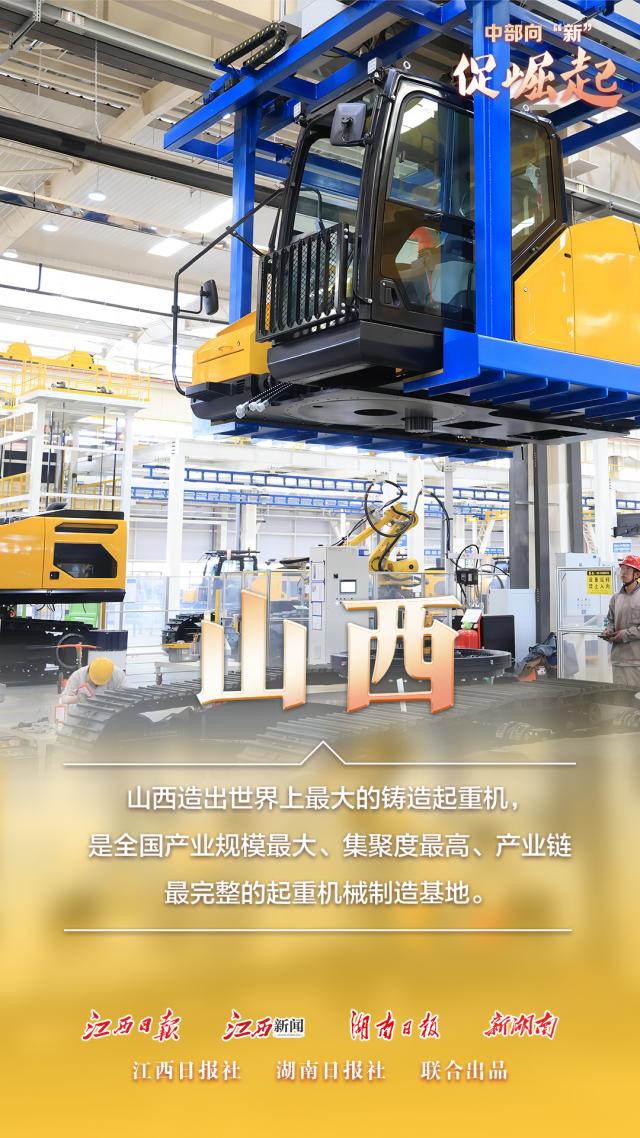

行走中部六省,從一個“谷”到另一個“谷”:武漢光谷,科大硅谷、株洲動力谷、山西“晉創谷”……一個個產業創新、勇爭一流的樣本,涌動著中部地區制造業發展的澎湃動能。

而受訪的業內人士感受更深——“外地來投資的多了”“年輕人愿意留下來了”“配套越來越完善了”……

新中國第一架飛機、第一臺天河超級計算機、第一根光纖……都誕生于中國的中部。這片土地上的人們,一直有著敢為人先、實干報國的使命擔當。

縱觀我國經濟版圖,京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大增長極,同時兼顧制造業和高端服務業,西部地區則重點發展“特色產業”。作為我國重要的現代裝備制造及高技術產業基地,中部地區要崛起,還是要靠制造業。

新一輪科技革命和產業變革方興未艾,中部地區產業轉型升級正在發力。傳統能源大省山西持續深化全方位轉型,在新能源賽道上加速奔跑;財力并不豐厚的安徽,財政科技投入總量居全國第4位;江西邁入新興工業大省行列,通過“1269”行動計劃做優做強做大制造業“強省重器”;河南加快重大技術裝備攻堅,讓“老字號”成為“新制造”;湖北重塑產業新優勢,邁向全國制造強省第一梯隊;湖南加快構建4×4現代化產業體系,持續用力打造“三個高地”。

站在新的起點上,中部地區一方面發揮優勢,在以科技創新引領產業創新方面下更大功夫;一方面借勢發力,主動對接國家戰略科技力量,更好融入和支撐新發展格局,形成分工合理、優勢互補、各具特色的產業協同發展格局,以制造業的高質量發展和新舊動能轉換,讓中部的“脊梁”變得更硬一點。

(湖南日報全媒體記者 謝卓芳 江西日報全媒體記者 舒海軍、 殷琪惠)